在混凝土机械行业的丛林中,大象级企业占据着金字塔尖,中小型厂商却在行业夹缝中发现了一片新天地。当所有人都在追逐"更大、更强"的机械怪兽时,一批专注小型混凝土输送设备的厂商正悄然编织着自己的生存网络。他们像灵活的猎豹,在大型机械无法触及的细分领域,用"小快灵"的独特打法开辟出属于自己的一方天地。湖南宇山重工也是众多小型混凝土输送设备厂之一,看他们是如何做到突围而出的。

第一点、找准市场的毛细血管

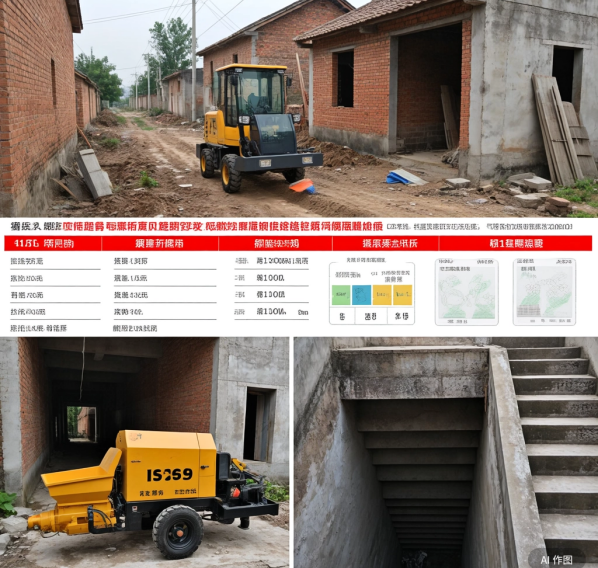

在西南某县城的工地上,一台灵巧的混凝土输送泵正在狭窄的村道上作业。这种宽度不足1.5米的设备,能轻松穿越普通农用三轮车的通道,将混凝土精准输送到村民自建房的二楼阳台。这正是小型设备的生存智慧——用尺寸换空间。

三四线城市的老旧小区改造催生出特殊需求:设备要能通过2米宽的楼道,能爬上30度的斜坡,还要在3米见方的天井里灵活转向。某厂商开发的微型输送泵,甚至设计了可拆卸式料斗,通过人力搬运就能进入地下室作业。这种"蚂蚁搬家"式的解决方案,让大块头设备望尘莫及。

农村自建房市场更呈现出碎片化特征。统计显示,全国每年有超过200万栋农村住宅新建改建,其中80%选择分阶段施工。某厂商推出的"按方租赁"模式,农户浇筑10立方米混凝土只需支付300元设备使用费,这种"用多少付多少"的灵活策略迅速打开市场。

第二点、定制化服务的生存密码

湖南某小型机械厂车间里,技术员正在改造第37台个性化设备。这个月他们接到了来自西藏的订单:客户需要能在海拔4500米正常工作的输送泵,还要加装防紫外线涂层。厂长指着正在改装的设备说:"大厂接这种订单要走三个月流程,我们三天就能出方案。"

在云南边境的橡胶种植园,工人们操作着经过防腐蚀处理的混凝土输送设备。这些设备专门为酸性土壤环境改造,橡胶树根部的混凝土围堰施工效率提升4倍。这种深度定制服务,让设备使用成本较进口产品降低60%。

售后服务网络的建设更显"草根智慧"。某厂商在县域市场推行"修理工合伙人"制度,培养当地农机维修点转型设备服务商。在贵州山区,客户拨打400电话后,最近的维修点能在90分钟内到达现场,这种响应速度连一线品牌都难以企及。

第三点、差异化竞争的破局之道

湖南某厂商的展厅里,陈列着各种"变形金刚"式的设备模块。客户可以像拼乐高积木那样,将动力模块、输送模块、控制模块自由组合。这种模块化设计让设备改造成本降低40%,交货周期缩短至7天。

当同行还在价格红海中厮杀时,有厂商已开始布局智能化升级。某款小型输送泵植入物联网芯片后,能自动记录施工数据,生成混凝土用量报告。这个功能看似简单,却让包工头的材料核算效率提升70%,意外打开了租赁市场的大门。

在短视频平台上,一组"混凝土设备七十二变"的趣味视频正在走红。画面中,设备时而变成临时搅拌站,时而化身高空作业平台。这种场景化营销带来意外收获:视频评论区变成了需求收集站,农户们留言的各种奇思妙想,正在催生新的产品形态。

这个行业正在上演着"小即是大"的商业辩证法。当大型厂商在规模效应的道路上疾驰时,小型设备制造商正用"毛细血管战略"渗透市场末梢。他们证明:在商业生态系统中,既有参天大树,也需要茂密灌木。找准自己的生态位,把细分领域做到极致,小设备同样能构建起坚固的护城河。这种生存智慧,或许正是中国制造业多样性的生动注脚。